Принятно рассказывать о героях Великой Отечественной войны, шагнувших в бессмертие. В этом материале – история подвига старшего сержанта Николая Сиротинина, в одиночку остановившего 4-ю танковую дивизию вермахта.

Принятно рассказывать о героях Великой Отечественной войны, шагнувших в бессмертие. В этом материале – история подвига старшего сержанта Николая Сиротинина, в одиночку остановившего 4-ю танковую дивизию вермахта.

«Это был настоящий ад. Больше всего нас удивило то, что против нас бился один-единственный боец.

Мы думали, что в нас стреляет целая артиллерийская батарея», – такую запись оставил в своём дневнике 17 июля 1941 года офицер 4-й танковой дивизии вермахта обер-лейтенант Фридрих Хенфельд. Советские солдаты нашли воспоминания немца летом 1942 года, на месте его гибели под Тулой. Из них и стало известно о последнем бое и подвиге 20-летнего деревенского парня, старшего сержанта Николая Сиротинина.

Мельников и Л. Ющенко. Краеведы откроют и имя героя - Николай Сиротинин из Орла. Это он в одиночку принял бой и расстрелял из пушки колонну немецкой бронетехники. Враги оценили его героизм и похоронили с почестями.

О Николае Сиротинине известно немного. Родился он 7 марта 1921 года в Орле. По рассказам его сестры Таисии Шестаковой, до войны Николай трудился в родном городе простым рабочим на заводе «Текмаш», где производили станки и запасные детали для текстильной промышленности.

В 1940-м он был призван в ряды Красной армии. По некоторым данным, был легко ранен при авианалёте 22 июня 1941 года и уже через несколько дней после нападения Германии на СССР был зачислен наводчиком орудия в 6-ю стрелковую дивизию. Сиротинин с первых дней войны оказался в самом пекле боевых действий. Его батарее было приказано расположиться у деревни Сокольничи, в четырёх километрах от белорусского города Кричев, чтобы дать достойный отпор врагу у реки Добрость.

«Я – рабочий из Орла, и к физическому труду мне не привыкать. Мы, орловские, работать умеем», – так, по воспоминаниям жительницы деревни М. И. Грабской, говорил о себе Сиротинин.

«Николай был очень вежливым, всегда помогал пожилым женщинам доставать воду из колодца и в других тяжёлых работах», – рассказывала другая обитательница Сокольничей Ольга Вержбицкая.

Накануне боя, 16 июля 1941 года, под Смоленском попали в окружение части 16-й и 20-й советских армии. Немцам оставалось замкнуть этот котёл на юге, захватив город Кричев. Закалённые в боях покорители Франции и Польши из 2-й танковой группы генерал-полковника Хайнца Гудериана должны были быстро решить эту задачу.

В это время в районе 476 километра Варшавского шоссе у единственного оставшегося моста через реку Добрость (два других взорвали бойцы 73-го полка 24-й дивизии НКВД), у деревень Хотиловичи и Сокольничи, что всего в четырех километрах западнее Кричева, оборону занимал 2-й стрелковый батальон 409-го стрелкового полка 137-й стрелковой дивизии под командованием капитана Кима. В его распоряжении было шестьсот бойцов, четыре 45-миллиметровые противотанковые пушки и двенадцать пулеметов. Вечером к ним присоединились отступавшие на полуразбитом тракторе артиллеристы со 122-миллиметровой гаубицей и шестью снарядами. Следом по мосту в сторону города проехала легковушка, и капитан, сидевший в ней, сообщил о приближении немцев.

Карта боя

Карта бояНа рассвете 17 июля подразделения полковников Эриха Шнейдера и Генриха Эбербаха 4-й танковой дивизии генерал-майора Вилибальда фон Лангермана вышли к мосту через реку Добрость перед деревней Сокольничи и сходу произвели разведку боем силами разведгруппы. Немецкие легкие танки Panzer I и и полугусеничные бронетранспортёры SdKfz 251 были обстреляны с противоположного берега силами батальона, на протяжении недели обеспечивавшего отход за реку частей нашей 6-й стрелковой дивизии. По разным данным в бой вступили пушка «старшего лейтенанта Николая» (Петрова) и Сиротинина, спрятанная в двухстах метрах от моста в ржаном поле в Сокольничах, а также гаубица и три противотанковых сорокопятки с позиции у соседней деревни Хотиловичи и ещё стрелки расположенной рядом 2-й пулемётной роты лейтенанта С.С. Ларионова. В результате короткого боестолкновения несколько вражеских машин были повреждены.

Немцы, получив данные о наших огневых точках, всё же остановились в ожидании авиаразведки. «Рама» облетела советские позиции. Вскоре начался артобстрел и танковая атака подразделения полковника Генриха Эбербаха на наши позиции у деревни Хотиловичи.

Капитан Ким отдал приказ батальону отступать, за что потом был разжалован, а в оправдание себя в показаниях указал, что при отступлении мост они взорвали. Остатки батальона, бросив гаубицу, оставшуюся без боекомплекта, но с пушками ушли за реку к Кричеву. К нему присоединяется и «старший лейтенант Николай» (Петров), раненый в левую руку.

В заслоне осталась 45-миллиметровая противотанковая пушка с шестьюдесятью снарядами и Николай Сиротинин из Орла.

Позиция нашего артиллериста пока не обнаружена. Немцы решают форсировать Добрость.

Сиротинин несколькими выстрелами подбивает первый танк на мосту, потом последний, из видимых ему в колонне, бронетранспортер. В дыму и в неразберихе обстрела некоторые машины подразделения полковника Эриха Шнейдера пытаются свернуть с шоссе на обочину, но вязнут в болоте. Немцы не понимают откуда идёт обстрел.

Николаю остаётся спокойно и планомерно в течении двух часов расстреливать вражескую технику, попавшую в западню. Он успеет выпустить по ним из своей пушки 57 снарядов!

Бывший политрук роты 409-го стрелкового полка 137-й стрелковой дивизии И. Малышев, находившийся тогда уже под Кричевом, вспоминал:

«Наши бойцы, державшие оборону неподалеку, с удовлетворением смотрели, как вспыхивают одна за другой хвалённые бронированные крепости. В те минуты у нас создалось впечатление, что огонь по танкам ведёт артиллерийская батарея полного состава. И только позднее мы узнали, что колонну танков врага разгромил лишь один артиллерист».

Когда позицию Сиротинина обнаружили, то открыли миномётный огонь. И пустили мотоциклистов в обход по лесным дорогам. В последние минуты Николай стрелял по ним из карабина, но был сражён пулемётной очередью.

***

«Хорошо помню вечер перед боем. На бревне у калитки дома Грабских я увидела Николая Сиротинина. Он сидел и о чём-то думал. Я очень удивилась, что все уходят, а он сидит», – вспоминала потом Ольга Вержбицкая.

Сиротинин расположил 76-мм пушку и боекомплект из 60 снарядов возле колхозной конюшни, на холме. Позиция оказалась выигрышной: во-первых, с этого места хорошо просматривались шоссе, речка и мост, а во-вторых, в густой ржи орудия не было видно. Немцы в составе 59 танков и бронемашин с пехотой появились 17 июля на рассвете. Николай чётко знал, что для того, чтобы остановить колонну и создать пробку, необходимо подорвать головную и замыкающую машины, что он с успехом и сделал.

Первым выстрелом старший сержант остановил танк, который только въехал на мост, а вторым вывел из строя бронетранспортёр в самом хвосте колонны. Фашисты запаниковали. Сиротинин мог спокойно воспользоваться их замешательством и отправиться догонять своих, но он принял решение пустить в ход все снаряды. Один за другим он подбивал немецкие танки. Гитлеровцы не могли понять, откуда ведётся огонь, ведь их разведка не обнаружила в окрестностях советской артиллерии. А тут оказалась засада!

Немцы пытались стрелять ответным огнём наугад, но всё мимо. Предприняли они и попытку убрать с моста подбитый танк, подцепив его двумя другими. Но и тех очень быстро накрыл огонь бравого русского солдата, подбита была и немецкая бронемашина, пытавшаяся преодолеть речку вброд. Переправа была полностью заблокирована. Для фашистов этот бой, длившийся два с половиной часа, стал настоящим адом. За это время Николай Сиротинин уничтожил 11 танков, 7 бронемашин, 57 солдат и офицеров. Его обнаружили, когда в запасе осталось всего три снаряда. От гитлеровцев поступило предложение сдаться, но в ответ они получили пальбу из карабина. Тогда немецким командованием было принято решение ударить по позиции Сиротинина из миномёта. И обнаружили

одну разбитую пушку и одного погибшего бойца. Они были уверены, что бой ведёт целая батарея. Офицер 4-й танковой дивизии вермахта обер-лейтенант Фридрих Хенфельд так описал этот момент в своём дневнике:

«Полковник сказал: «Если бы такими были все солдаты фюрера, то мы завоевали бы весь мир». Всех поразило, что герой был юнцом, почти мальчишкой. В строю немецких солдат он стоял бы последним на правом фланге. Он произвёл по нам 57 выстрелов из орудия и потом ещё бил и бил по нам из карабина. Рядом с его могилой осталось целое кладбище наших солдат. Он один стоял у пушки, долго расстреливал колонну танков и пехоту, так и погиб. Все удивлялись его храбрости.»

Солдаты и офицеры 4-й танковой дивизии вермахта решили с воинскими почестями похоронить Николая Сиротинина на месте его гибели, на берегу реки Добрость. Проводить в последний путь храброго русского солдата немцы позвали местных жителей. Из кармана его гимнастёрки фрицы достали документы и медальон.

***

«Около полудня, вернее во второй половине дня, немцы собрались у места, где стояла пушка Сиротинина. Туда же заставили прийти и нас, местных жителей. Мне, как знающей немецкий язык, главный немец с орденами, лет пятидесяти, высокий, лысый, седой, приказал переводить его речь местным людям. Он сказал, что русский очень хорошо сражался, что если бы немцы так воевали, то давно уже взяли бы Москву, что так должен солдат защищать свою родину-фатерлянд. Потом из кармана гимнастёрки нашего убитого солдата достали медальон. Мне передали медальон, и я прочитала текст. Помню твёрдо, что было написано “город Орёл”, Сиротинину Владимиру (отчество не запомнила), что название улицы было, как мне помнится не Добролюбова, а Грузовая или Ломовая, помню, что номер дома был из двух цифр. Но знать кто этот Сиротинин Владимир – отец, брат, дядя убитого или еще кто, мы не могли.

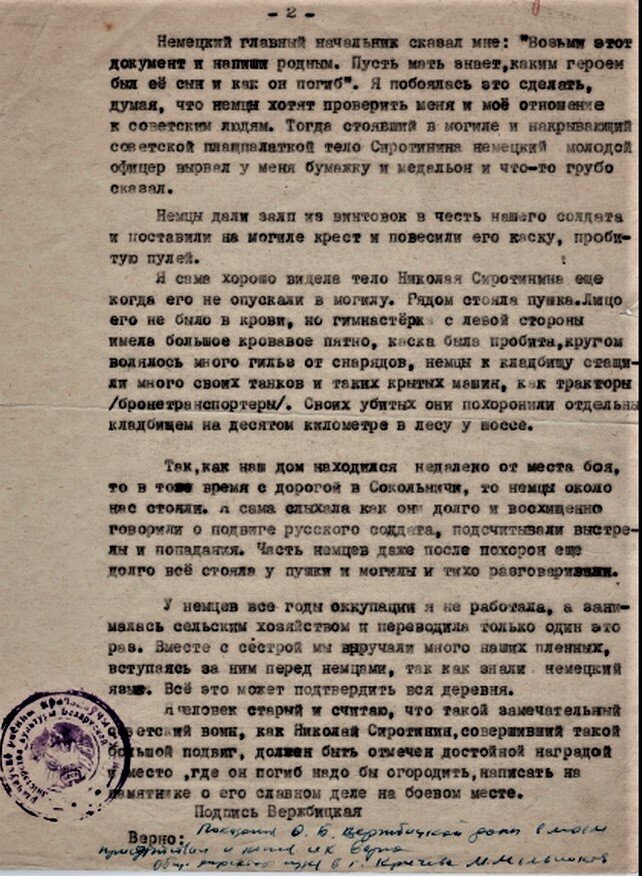

- Немецкий главный начальник сказал мне: “Возьми этот документ и напиши родным. Пусть мать знает, каким героем был её сын и как погиб”. Я побоялась это сделать, думая, что немцы хотят проверить меня и моё отношение к советским людям. Тогда стоявший в могиле и накрывающий советской плащпалаткой тело Сиротинина немецкий молодой офицер вырвал у меня бумажку и медальон и что-то грубо сказал. Немцы дали залп из винтовок в честь нашего солдата и поставили на могиле крест и повесили его каску, пробитую пулей.

Я сама хорошо видела тело Николая Сиротинина, ещё когда его не опускали в могилу. Рядом стояла пушка. Лицо его не было в крови, но гимнастёрка с левой стороны имела большое кровавое пятно, каска была пробита, кругом валялось много гильз от снарядов, немцы к кладбищу стащили много своих танков и таких крытых машин, как тракторы (бронетранспортёры). Своих убитых они похоронили отдельным кладбищем на десятом километре в лесу у шоссе.

Так, как наш дом находился недалеко от места боя, в то время с дорогой в Сокольничи, то немцы около нас стояли. Я сама слыхала, как они долго и восхищённо говорили о подвиге русского солдата, подсчитывали выстрелы и попадания. Часть немцев даже после похорон ещё долго всё стояла у пушки и могилы и тихо разговаривали».– из показаний от 29 февраля 1960 года О.Б. Вержбицкой, жительницы села Сокольничи, Кричевского района, Могилёвской области.

Показания О.Б. Вержбицкой

Показания О.Б. Вержбицкой***

М.И. Грабовская, сестра Л.И. Грабовской

М.И. Грабовская, сестра Л.И. ГрабовскойА из показаний Л.И. Грабовской, жительницы деревни Сокольничи, известно, что:

«За неделю или десять дней перед приходом немцев, в нашем доме разместился штаб только что пришедшей конной батареи. Был старший лейтенант Николай, лейтенант Федя. Помню и бойца Николая Сиротинина, которого часто вызывал старший лейтенант и давал ему приказы. Сиротинин, когда сооружал для жителей села блиндаж, сказал, что он рабочий, из города Орла и к тяжелому труду привычен.

Перед боем наши войска ушли за реку Сож. Остался к утру лишь Сиротинин. Где-то там в районе боя был одно время и старший лейтенант Николай, который после был ранен в левую руку, прибежал к нам и после того, как сестра его перевязала, он убежал в сторону переправы.

Сиротинин бился с немцами один, так говорили все наши старики, которые видели бой. Немцы хоронили его с воинскими почестями, как настоящего героя… Немцы убили его лишь тогда, когда мотоциклисты окружили с тыла, заехав по дальним дорогам. Техники немецкой он набил много, и она стояла у кладбища, два танка стояли у дороги».

***

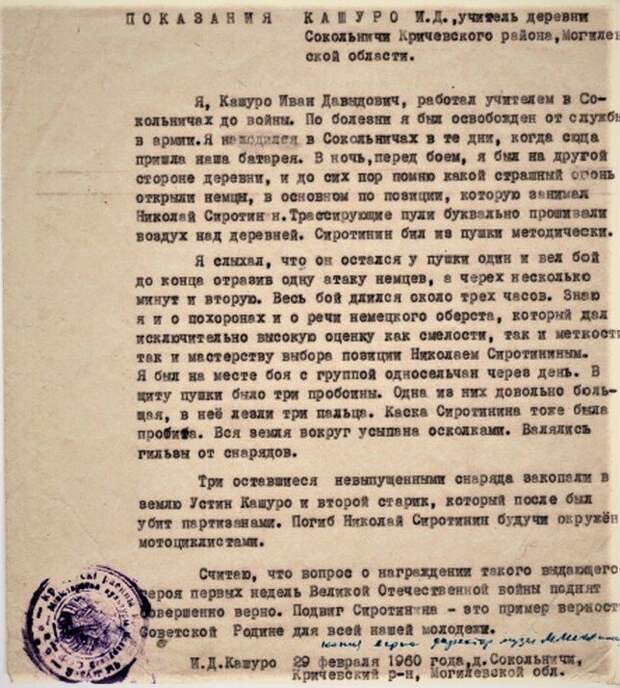

Показания И.Д. Кашуро

Показания И.Д. КашуроДругие показания свидетеля подвига:

«Я, Кашуро Иван Давыдович, работал учителем в Сокольничах до войны… Я находился в Сокольничах в те дни, когда сюда пришла наша батарея. В ночь перед боем я был на другой стороне деревни, и до сих пор помню какой страшный огонь открыли немцы, в основном по позиции, которую занимал Николай Сиротинин. Трассирующие пули буквально прошивали воздух над деревней. Сиротинин бил из пушки методически…

Я был на месте боя с группой односельчан через день. В щите пушки было три пробоины. Одна из них довольно большая, в неё лезли три пальца. Каска Сиротинина тоже была пробита. Вся земля вокруг усыпана осколками. Валялись гильзы от снарядов. Три оставшиеся невыпущенными снаряда закопали в землю Устин Кашуро и второй старик, который после был убит партизанами. Погиб Николай Сиротинин будучи окружён мотоциклистами».

***

«Что касается длительности боя Сиротинина с немцами, то, по моему убеждению, (а я была тогда в Сокольничах) длился от двух до трех часов. Я знаю, что Сиротинин стрелял из пушки, а потом была слышна частая стрельба, как из пулемёта. Пушка Сиротинина была сдана в утильсырье после войны», - свидетельствует жительница Сокольничи С.Е. Пузеревская.

***

В 1948 году останки Николая Сиротинина были перенесены в место братского захоронения советских воинов в Кричеве. Ещё через десять лет в журнале «Огонёк» вышла статья о подвиге простого парня из Орла, который в одиночку смог остановить немецкую танковую дивизию. Так о героической гибели Сиротинина узнала и его семья. Как рассказала потом родная сестра Николая Таисия Шестакова, кричевцы долго хлопотали, чтобы её брата представили к званию Героя Советского Союза. Только все старания оказались напрасными.

«Для оформления документов обязательно была нужна его фотография, хоть какая-то. А у нас же её нет! У нас была единственная его карточка с паспорта. Но в эвакуации в Мордовии мама отдала её увеличить. А мастер её потерял! Всем нашим соседям принёс выполненные заказы, а нам – нет. Мы очень горевали. Так и не дали Коле Героя. В Белоруссии его подвиг известен. И очень обидно, что в родном Орле о нём мало кто знает», – (из воспоминаний Таисии Шестаковой).

Статья «Это не легенда» 7 января 1960-го года в «Литературной газете» М. Мельникова и Л. Ющенко.

Статья «Это не легенда» 7 января 1960-го года в «Литературной газете» М. Мельникова и Л. Ющенко.В 1942 году дневниковые записи попали в руки военного журналиста Ф. Селиванова. Он выписал для себя некоторые цитаты из дневника. Об этом сообщают авторы статьи «Это не легенда» 7 января 1960-го года в «Литературной газете».

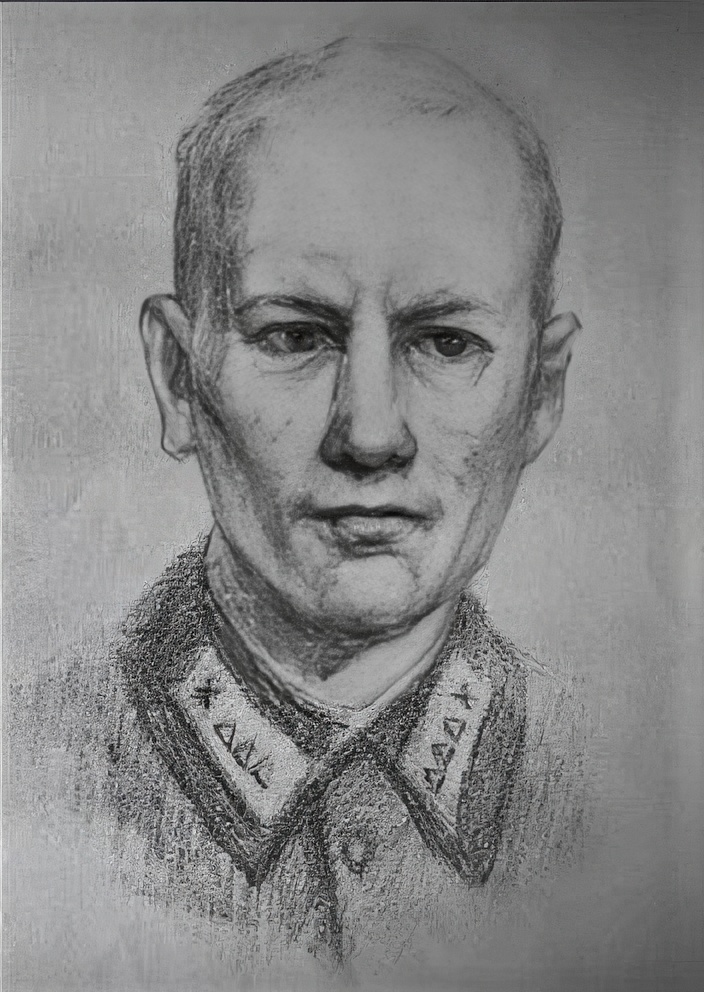

В 1960 году Николая Сиротинина наградили орденом Отечественной войны I степени. А спустя 30 лет появился портрет героя, который по памяти карандашом нарисовал один из сослуживцев Сиротинина.

Николай Владимирович Сиротинин. Рисунок 1960-х годов по воспоминаниям сослуживцев

Николай Владимирович Сиротинин. Рисунок 1960-х годов по воспоминаниям сослуживцевЭтот парень пробыл на войне всего пару недель, не успел завоевать наград и медалей, но в тот момент, когда немцы уже почувствовали себя хозяевами на нашей земле, он дал врагу достойный отпор и показал пример мужества и доблести простого русского солдата.

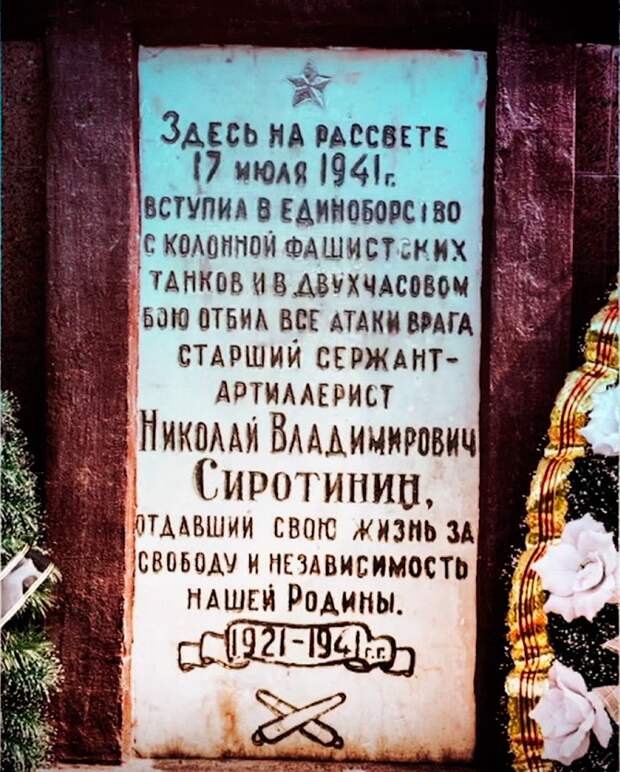

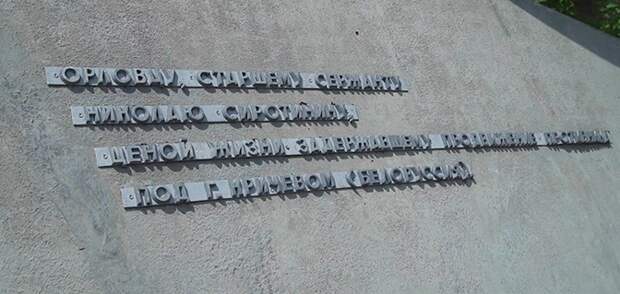

В 1961 году у шоссе возле деревни Сокольничи установили памятник. А вот на родине героя в Орле подвиг Сиротинина долгие годы отмечен не был.

В 1961 году у шоссе возле деревни Сокольничи установили памятник. А вот на родине героя в Орле подвиг Сиротинина долгие годы отмечен не был.У шоссе возле деревни Сокольничи в память о подвиге Сиротинина был установлен памятник, на котором написано:

«Здесь на рассвете 17 июля 1941 г. вступил в единоборство с колонной фашистских танков и в двухчасовом бою отбил все атаки врага старший сержант–артиллерист Николай Владимирович Сиротинин, отдавший свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины.»

Когда сестре Николая Таисии Шестаковой журналисты задали вопрос, почему именно её брат вызвался прикрывать отступление своих, она ответила:

«Он не мог поступить иначе».

Николай с 1 по 4 классы учился в Орловской школе N34, которая располагалась в здании, где в настоящее время находится железнодорожный техникум. 5-й класс Коля Сиротинин заканчивал в Ливенской школе N4, которая находилась на улице Шмидта.

Отец – Владимир Кузьмич Сиротинин (1888—1961 гг.), машинист паровоза. В 1934 году он по работе был направлен в город Ливны (водил поезда - Ливны, Верховье, Мармыжи) и с ним из Орла переехала вся семья. Отец отмечал, что ребенком Николай встречал его у семафора.

Мать – Елена Корнеевна Сиротинина (1898—1963 гг.), домохозяйка. Мама отмечала его трудолюбие, ласковый нрав и помощь в воспитании младших детей. В семье было пятеро детей, Николай второй по старшинству. Семья Сиротининых проживала в Орле в доме N32 по ул. Добролюбова. В этом же доме проживали две сестры его отца: Лидия Кузьминична и Ольга Кузьминична.

Нет сведений о том, когда и почему Николай вернулся обратно из Ливен, но известно, что в Орле Николай устроился работать токарем на завод «Текмаш».

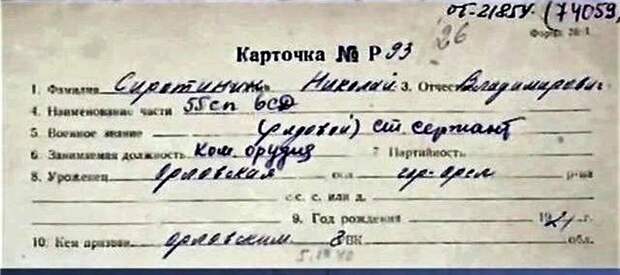

Призывная карточка из военкомата

Призывная карточка из военкоматаИз документов о Николае сохранились только медицинская карта призывника. По её данным рост Сиротинина был 164 сантиметра, а вес - 53 килограмма.

5 октября 1940 года Николая призвали в армию. Его распределили в 55-й стрелковый полк в городе Полоцке Белорусской ССР.

И вот здесь начинается самое интересное! 23 декабря 1995 года в «Орловской правде» выходит статья Э. Дорофеева «Солдат из легенды», которая начинается так:

Фото Николая Ивановича Сиротинина

Фото Николая Ивановича СиротининаОказывается, был ещё один Николай Сиротинин из Орла! Рабочий на железной дороге. Только отчество у него было Иванович! Теперь вспомним показания О.Б. Вержбицкой:

«Помню твёрдо, что было написано “город Орёл”, Сиротинину Владимиру (отчество не запомнила), что название улицы было, как мне помнится не Добролюбова, а Грузовая или Ломовая, помню, что номер дома был из двух цифр. Но знать кто этот Сиротинин Владимир – отец, брат, дядя убитого или еще кто, мы не могли».

Другие свидетели утверждали, что хоронили Николая Сиротинина, рабочего парня из Орла, но отчества никто не помнил.

И вдруг, женщина, пришедшая в редакцию, Наталья Ивановна Сиротинина, рассказывает, что её брат Николай Иванович Сиротинин, 1921 года рождения, призванный в армию в 1940-м году из Орла, перед войной служил в Белоруссии, в артиллерии!

Вот это поворот!

Мы знаем, что Николай Владимирович Сиротинин служил в 55-м стрелковом полку 17 стрелковой дивизии, расквартированном под Полоцком. Из воспоминаний родственников известно, что он писал, будто учится в полковой школе, но вот по какой специальности не известно. Если в школе своего полка, то в ней артиллерийскую специальность он освоить не мог.

Но, тогда как он мог стать 17 июля 1941 года старшим сержантом и наводчиком орудия в составе 6-й стрелковой дивизии в районе Кричева? За первый месяц войны вполне мог! Что только тогда не происходило на фронте?!. И всё-таки вопросы остаются.

Ясно лишь одно, что 17 июля 1941 года на 476 километре Варшавского шоссе русский солдат Николай Сиротинин из Орла «один стоял у пушки, долго расстреливал колонну танков и пехоту, так и погиб. Все удивлялись его храбрости…»

Ясно лишь одно, что 17 июля 1941 года на 476 километре Варшавского шоссе русский солдат Николай Сиротинин из Орла «один стоял у пушки, долго расстреливал колонну танков и пехоту, так и погиб. Все удивлялись его храбрости…»В Орле позже все-таки разбили сквер артиллеристов, где установлено орудие ЗиС-2 и памятная табличка с посвящением Николаю Сиротинину. Сквер обустроили на средства, собранные людьми. Пушка тоже куплена на народные деньги и бесплатно отреставрирована местным орловским мастером.

Подробности в книге Владлена Дорофеева «Пленники судьбы и истории»: https://ridero.ru/books/plenniki_sudby_i_istorii/

Свежие комментарии